人工智能为社会实践注入新活力,开启教育评价新变革

2025-04-07 15:11:33爱云资讯806

随着人工智能技术的飞速发展,其在教育领域的应用逐渐成为全球关注的焦点。近年来,我国政府高度重视人工智能与教育的深度融合,出台了一系列政策推动人工智能教育在中小学的普及。

日前,教育部办公厅印发通知,探索中小学人工智能教育实施途径,加强中小学人工智能教育。通知明确加强中小学人工智能教育的总体要求。一是坚持立德树人,全面贯彻党的教育方针,紧扣新时代新征程教育使命,满足面向未来的创新型人才培养需求。二是坚持以人为本,遵循教育规律和人才成长规律,以人工智能引领构建以人为本的创新教育生态,引导学生正确处理人与技术、社会的关系,促进思维发展,培养创新精神,提高解决实际问题的能力。三是坚持激发兴趣,引导学生广泛参与探究实践,强调学用结合,培养学生科学兴趣和科学精神,提升数字素养与数字技能。四是坚持统筹谋划,加强顶层设计和部门协同,积极稳妥推进,鼓励有条件的地方和学校先行先试。

通知指出,要构建系统化课程体系,实施常态化教学与评价。进一步完善相关课程中人工智能教育要求,小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术,小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术,高中阶段侧重项目创作和前沿应用。鼓励各地各校将人工智能教育纳入课后服务项目和研学实践,推动产学研用结合,研发一批人工智能教育学习类课程和教学案例,为教学提供支持。统筹信息科技、科学类、综合实践活动、劳动等课程和课后服务,一体化实施。结合人工智能技术的特点,大力推进基于任务式、项目式、问题式学习的教学。

通知指出,要组织多样化交流活动。鼓励学校通过多种形式活动,将人工智能与学生的个人生活、校园生活和社会生活有机结合起来,营造浓厚的人工智能教育环境。

业内人士分析称,这意味着人工智能实践成为社会实践重要部分,也成为衡量学生综合素质的重要指标。这一政策导向引发了教育行业的广泛关注,众多教育机构纷纷响应,人工智能课程在中小学的推广也呈现出加速发展的态势。

人工智能对社会实践意义深远,成为综合评价体系重要部分

高考综合评价招生是高校选拔优秀学生的重要方式之一。其核心目标在于突破传统高考“唯分数论”的局限,全面考察学生的综合素质,选拔出具备创新精神、实践能力和社会责任感的优秀人才。综合评价招生的考察条件涵盖了学业成绩、竞赛奖项、思想品德、艺术体育特长等多个方面,而其中,社会实践部分尤为重要。

部分高校明确要求考生在高中阶段需完成不少于10个工作日的社区服务和1周的社会实践,并取得相应的自主选修学分。这一要求旨在引导学生走出校园,深入社会,通过亲身实践提升自身的社会责任感和综合能力。近年来,随着人工智能技术的飞速发展及其在教育领域的广泛应用,人工智能相关活动已被正式纳入社会实践的范畴,成为高考综合评价体系中的一个重要组成部分。

人工智能在社会实践中的纳入具有深远的意义。首先,它为学生提供了一个全新的实践领域,使学生能够接触到前沿的科技知识,并在实践中提升自身的技术素养。通过参与人工智能相关的项目、竞赛或实践活动,学生不仅能够学习到人工智能的基本原理和应用方法,还能够培养逻辑思维能力、创新能力以及团队协作能力。这些能力的提升对于学生未来的发展具有重要的价值,无论是在学术研究还是在职业发展中都将起到积极的推动作用。

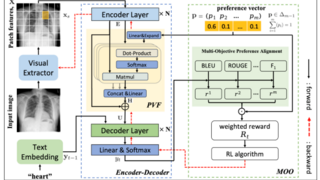

其次,人工智能纳入社会实践为教育评价提供了更加多元化的视角。传统的教育评价往往侧重于学生的学业成绩和标准化考试结果,难以全面反映学生的综合素质和实践能力。而人工智能相关活动的纳入,为评价学生在技术应用、创新思维、问题解决等方面的能力提供了新的依据。学生在人工智能实践活动中所取得的成果,如项目报告、竞赛奖项、创新作品等,都可以作为综合评价的重要参考,使高校能够更加全面、客观地了解学生的实际能力和潜力,从而选拔出更具创新精神和实践能力的优秀人才。

此外,人工智能在社会实践中的应用也为社会的发展注入了新的活力。学生通过参与人工智能实践活动,能够将所学知识与实际问题相结合,为解决社会问题提供新的思路和方法。例如,在一些社区服务项目中,学生可以利用人工智能技术开发智能垃圾分类系统、智能交通管理方案等,为改善社区环境和提高居民生活质量做出贡献。这种将人工智能与社会实践相结合的方式,不仅有助于培养学生的社会责任感,还能够推动人工智能技术在社会中的广泛应用,促进社会的智能化发展。

当下,人工智能实践不仅丰富了社会实践的内涵,拓展了教育评价的维度,还为学生提供了接触前沿科技的机会,培养了学生的综合素质和实践能力。随着人工智能技术的不断发展和普及,相信其在社会实践和教育评价中的作用将日益凸显,为培养适应新时代要求的创新型人才发挥更大的作用。

人工智能课程已经进入中小学,培养孩子创新思维

教育部办公厅于2024年12月发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》,明确提出到2030年前在中小学基本普及人工智能教育的目标。通知强调构建系统化课程体系,小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术,小学高年级和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术,高中阶段侧重项目创作和前沿应用。

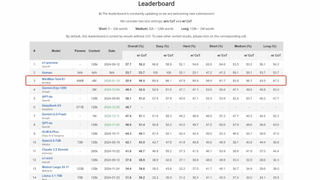

随着人工智能教育的兴起,众多教育机构纷纷布局相关课程,以满足市场需求。新东方、好未来、学而思、猿辅导、核桃编程等知名教育机构均推出了人工智能相关课程,涵盖编程、机器人、数据分析等多个领域。这些课程不仅注重理论知识的传授,还通过实践项目和竞赛活动,培养学生的动手能力和创新思维。

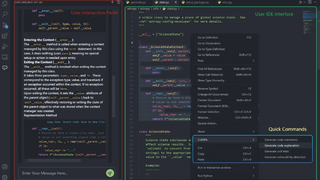

人工智能技术为教育带来了全新的模式和体验。通过生成式人工智能,教师可以更高效地进行教学设计、作业布置和个性化辅导。同时,人工智能助教等工具的出现,也为学生提供了更加个性化的学习路径,真正实现了因材施教。

人工智能教育的推广促进了跨学科融合的加速。学生在学习人工智能的过程中,需要结合数学、物理、计算机科学等多学科知识,培养综合素养和解决实际问题的能力。例如,湖南师范大学新闻系通过跨学科项目制课程开发,将人工智能技术与新闻传播学相结合,培养学生的创新能力和实践能力。

人工智能教育的推广也推动了教育资源的优化与均衡。教育部通过国家中小学智慧教育平台,汇聚优质人工智能教育资源,实现资源共享。同时,鼓励高校、科研院所和高科技企业参与人工智能实验室建设,为学生提供更加丰富的学习环境。

顺应时代发展趋势为,为培养创新人才奠定坚实基础

人工智能教育的发展是一个系统工程,需要政府、教育机构、企业以及社会各界的共同努力。

随着人工智能技术的不断发展,课程内容将更加丰富和系统化,满足不同层次学生的需求;技术融合的深化,人工智能与教育教学的融合将更加深入,实现个性化学习、智能辅导和精准评价;跨学科融合的加强,人工智能教育将与更多学科领域相结合,培养学生的综合素养和创新能力;国际交流与合作的拓展,在全球化背景下,人工智能教育的国际交流与合作将不断加强,推动全球教育资源的共享。

人工智能教育的兴起是我国教育领域顺应时代发展、培养创新型人才的重要举措。在高考综合评价政策的推动下,人工智能被纳入社会实践范畴,成为衡量学生综合素质的重要部分。众多教育机构积极响应,推出了丰富多样的人工智能课程,推动了教育模式的创新和教育资源的优化。

未来,需要进一步加强政策支持,优化资源配置,提升师资水平,完善课程与评价体系,加强国际合作与交流,以推动人工智能教育的健康、可持续发展。只有这样,才能更好地培养适应新时代要求的创新型人才,为我国在人工智能领域的长远发展提供有力的人才支撑,为培养未来的创新人才奠定坚实的基础。

相关文章

- 深耕20载,科大讯飞智慧黑板亮相央视“科晚”展现人工智能教育应用新高度

- 上海智位机器人荣膺首批“上海市中小学人工智能教育基地”称号

- 用新质生产力打造金钥匙强校,第一届人工智能教育应用论坛在京举办

- 腾讯云与腾权科技达成战略合作,推进青少年人工智能教育加速落地

- 聚焦科创输出与人工智能教育| 第十一届中小学STEAM教育大会圆满落幕

- 深圳移动与大富科技助力深圳人工智能教育高质量发展

- 广州市中职学校人工智能教育教学能力提升培训顺利开展!

- 第四届儿童人工智能教育研讨活动启动, 腾讯QQ分享未成年人网络安全保护实践

- 助力人工智能教育普及 宾果智能机器人老师走进全国千所革命老区小学

- 全球领先无人机编队设备制造商,宣布进军人工智能教育

- 英特尔架构蘑菇云高中人工智能教学方案助力普及人工智能教育

- 关于人工智能教育,我们还能聊些什么?

- 2021全国中小学人工智能教育大会完美收官

- 人工智能教育 需要配齐的装备一个都不能少

- 优必选科技崔宁:人工智能教育的知与行

- 亿欧EqualOcean CEO黄渊普:2021全球人工智能教育行业的八点观察